Pernahkah Anda membayangkan, apa jadinya bila kursi-kursi penting di negeri ini ditempati oleh orang yang tidak kompeten atau setidaknya tidak sesuai dengan bidang yang ia emban? Pertanyaan sederhana ini bisa membuat kita mengernyitkan dahi, kadang tertawa getir, kadang ingin marah, karena jawabannya sungguh nyata kita saksikan sehari-hari.

Bayangkan ketika kita menyerahkan urusan negara pada mereka yang seharusnya masih belajar memahami persoalan, bukan yang sudah matang memimpin penyelesaian. Kebijakan lahir bukan dari riset atau diskusi serius, melainkan dari bisikan singkat di ruang makan malam, dari kepentingan jangka pendek, atau dari hasrat pencitraan semata. Seperti sopir angkot yang belum hafal rute, mereka memutar ke mana-mana, bikin penumpang pusing, tapi tetap merasa jalannya sudah paling benar.

Hasilnya bisa ditebak. Pembangunan sering salah arah. Jalan dibangun di tempat yang sepi, sementara di kawasan padat macetnya tak kunjung diurai. Rumah sakit mewah berdiri gagah, tetapi Puskesmas di desa kekurangan dokter dan obat. Pendidikan dipenuhi slogan indah, tetapi ruang kelas tetap bocor. Dan di balik semua itu, ada rakyat yang diam-diam bertanya, “kok selalu begini?”

Lebih jauh lagi, sistem negara menjadi rapuh. Institusi yang seharusnya menjaga kepastian hukum dan pelayanan publik berubah menjadi birokrasi yang membingungkan. Aturan tumpang tindih, pelayanan lambat, sementara yang paling lihai justru mereka yang pandai mencari celah. Budaya korupsi pun makin mengakar. Orang-orang yang naik bukan karena kemampuan, tapi karena loyalitas dan jaringan, akhirnya merasa lebih aman saling melindungi ketimbang melayani rakyat.

Dan masyarakat? Mereka menonton semua ini dengan rasa kecewa yang makin lama makin menebal. Rasa percaya terhadap pemimpin terkikis, partisipasi politik menurun, dan apatisme tumbuh. Suatu saat, kritik kecil bisa berubah menjadi gelombang protes besar, karena orang tak lagi melihat ada harapan dari para pejabat yang duduk di kursi empuk.

Yang lebih menggelikan, kita sering bertanya: bagaimana bisa orang-orang seperti ini terpilih? Jawabannya, ya karena partai politik lebih sering mengutamakan loyalitas dan isi dompet ketimbang otak dan rekam jejak. Politik uang merajalela, seolah sudah jadi tradisi. Menjelang pemilu, masyarakat lebih senang menerima sembako atau uang tunai ketimbang membaca visi-misi. Popularitas mengalahkan kapasitas. Artis, influencer, atau keturunan tokoh lebih mudah melenggang ke kursi parlemen daripada akademisi, peneliti, atau praktisi yang benar-benar paham persoalan.

Sementara di level kementerian, kursi menteri sering diperlakukan sebagai jatah koalisi. Presiden butuh dukungan partai, sehingga jabatan penting dibagi sebagai imbalan politik. Tidak peduli apakah orang yang menerima kursi itu paham atau tidak paham soal kesehatan, pendidikan, atau pertanian. Asal bisa menjaga keseimbangan politik, semua jadi sah. Jadilah negara dikelola seperti warung yang pembagian shift-nya ditentukan bukan oleh keahlian memasak, tapi oleh siapa yang paling sering traktir makan siang.

Namun ada satu fenomena menarik. Kadang, menterinya benar, punya visi jelas, bahkan berintegritas. Tetapi di bawahnya, orang-orang kompeten justru sulit diatur. Ini jenis masalah yang berbeda, tapi tidak kalah rumit. Karena orang pintar biasanya punya ide sendiri-sendiri. Alih-alih bersatu, mereka malah sibuk menunjukkan siapa yang paling tahu. Akibatnya, kementerian berjalan seperti orkestra tanpa konduktor: tiap pemain meniup alat musik dengan nada masing-masing, dan hasilnya bukan simfoni yang indah, melainkan kebisingan seperti klakson di perempatan Jakarta.

Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang bagus dari atas bisa mentok di meja birokrasi yang penuh ego. Koordinasi terpecah, program jalan sendiri-sendiri, dan implementasi sering mandek. Masyarakat pun tak melihat perubahan nyata. Dari luar, publik menilai menterinya gagal, padahal masalah ada di bawah. Tidak jarang, menteri yang tadinya punya reputasi baik ikut terseret arus kekecewaan publik.

Khusus di sektor kesehatan, dampaknya lebih serius lagi. Taruhannya bukan hanya angka di laporan tahunan, tapi nyawa manusia. Pejabat yang tidak kompeten bisa membuat sistem kesehatan rapuh. Saat krisis datang—seperti pandemi—respon jadi lambat, penuh drama, dan kebijakan saling tumpang tindih. Anggaran habis untuk proyek yang “wah” tapi tidak berdampak, sementara obat dasar tak tersedia di daerah. Penyakit menular maupun tidak menular berkembang tanpa kendali. Masyarakat miskin semakin kesulitan mendapatkan layanan, sementara yang kaya tetap bisa terbang ke luar negeri untuk berobat.

Bayangkan sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Generasi muda kita tumbuh dalam sistem kesehatan yang tidak siap. Angka diabetes, hipertensi, dan kanker naik tanpa terkendali. Penyakit menular yang seharusnya bisa ditekan justru kembali merebak. Biaya kesehatan jebol, produktivitas bangsa turun, dan ekonomi negara merosot karena tenaga kerja tidak sehat. Singkatnya, bangsa ini bisa kehilangan daya saing hanya karena gagal menaruh orang yang kompeten di posisi yang tepat.

Masyarakat tentu tidak diam. Awalnya hanya kecewa, lalu apatis, dan akhirnya marah. Suara kritik muncul dari akademisi, LSM, hingga media. Kalau kondisi makin memburuk, demonstrasi bisa pecah. Dan saat itu, pejabat yang tadinya sibuk tersenyum di depan kamera media baru sadar bahwa sorotan kamera kini bukan lagi sekutu, melainkan cermin kegagalan mereka.

Masalah ini sebenarnya bukan hanya soal individu. Ini masalah struktural. Kita punya sistem politik yang longgar, partai yang lebih mengutamakan uang ketimbang kualitas, budaya masyarakat yang masih feodal, dan birokrasi yang masih sibuk saling sikut. Selama semua ini dibiarkan, orang-orang yang kompeten akan tetap tersisih, dan yang naik adalah mereka yang lihai berpolitik atau pandai menjaga citra.

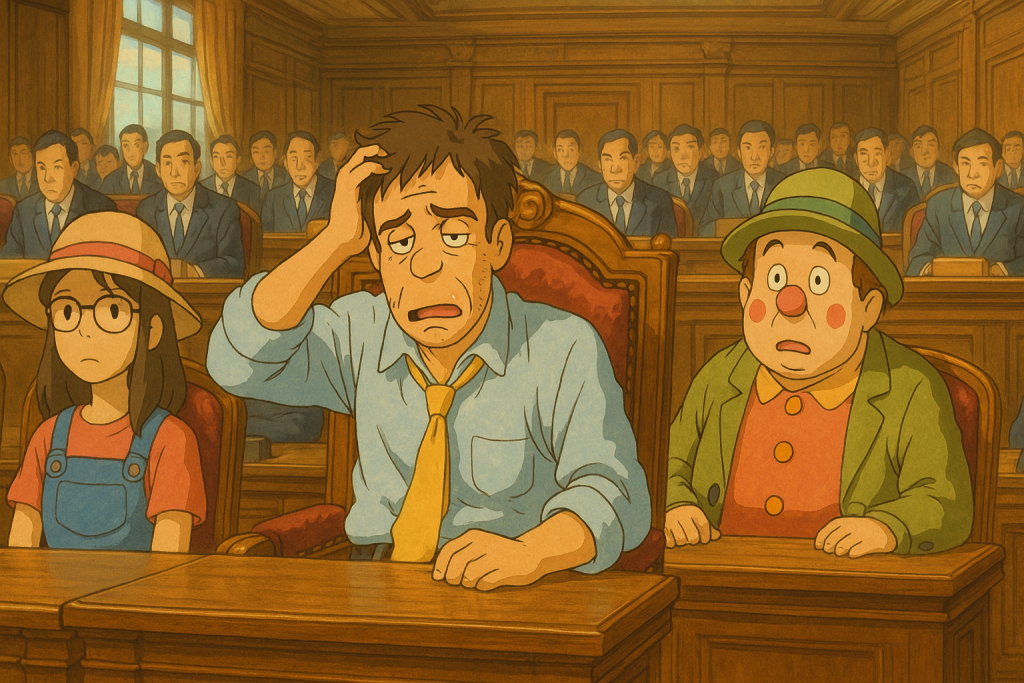

Pada akhirnya, negeri ini terlihat seperti panggung sandiwara. Penontonnya adalah rakyat, aktornya para pejabat, dan naskahnya ditulis berdasarkan siapa yang punya modal lebih besar. Bedanya, kalau panggung sandiwara hanya membuat penonton tertawa atau menangis sebentar, panggung politik ini bisa menentukan masa depan bangsa. Dan pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah: apakah kita akan terus menonton komedi yang perlahan berubah jadi tragedi, atau berani menuntut panggung politik yang akhirnya serius mengutamakan kompetensi?

Discover more from drBagus.com

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Terima kasih dr. Bagus. Ulasannya menggambar situasi yang kita hadapi saat ini..

Terimakasih banyak Mas Very atas komentarnya. Salam sukses selalu